ひらおか内科 循環器・糖尿病クリニック

だんのうら・ゆたか/2006年北海道大学医学部卒業。市立札幌病院で循環器内科、救命救急センター、糖尿病内分泌内科、下肢救済センターに勤務。22年開院。日本糖尿病学会認定糖尿病専門医。日本循環器学会認定循環器専門医。日本内科学会認定総合内科専門医。

異なる専門分野の治療に横断的知識で対応する

近年、医師の診療領域の細分化が加速している。しかし、人体は血管や神経を通じてつながっており、例えば心疾患と糖尿病などは密接にかかわっているといわれている。医師それぞれの専門分野をまたいだ横断的な治療が必要なケースも少なくない。

檀浦裕院長は、日本循環器学会認定循環器専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医、日本内科学会認定総合内科専門医の〝トリプルライセンス〟の知見を駆使した横断的な診療スタイルを確立。心疾患と糖尿病、足病、睡眠時無呼吸症候群を専門とし、病状管理が必要な糖尿病患者や一般的な風邪症状を訴える患者なども含め、地域のかかりつけ医として診療にあたっている。

睡眠時無呼吸症候群に対しては、簡易型睡眠時無呼吸検査を実施するなど、診断から治療まで対応している。

気道の閉塞によって生じる閉塞性無呼吸症候群と、脳から呼吸中枢への伝達が滞る中枢性無呼吸症候群があり、前者はいびきが特徴的で肥満体型の人に多く、高血圧、心筋梗塞、糖尿病の増悪因子になることが知られている。後者は心機能が低下した患者で見られることがあるため、檀浦院長は循環器の知識も生かし診断を下す。

「心臓に負担がかかるため、高血圧症や不整脈、心不全の発症リスクが高まります。脳卒中の発症率も上昇するといわれており、命にかかわる怖い病気です。同居家族から睡眠時の無呼吸を指摘されて受診されるケースが多いですが、一人部屋や一人暮らしの場合は気づくのは難しい。昼間の眠気や倦怠感がある人は一度検査をお勧めします」と話し、生活習慣の改善、専用のマスクで空気を気道に送るCPAP療法など、症例に応じて治療法を選択している。

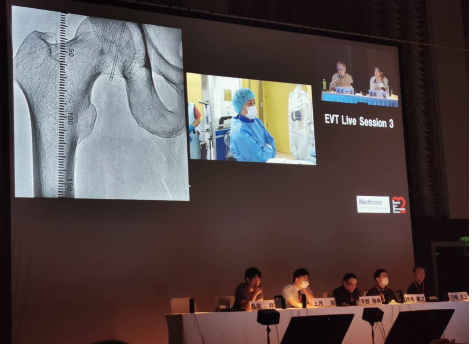

また、糖尿病の神経障害、下肢閉塞性動脈硬化症などに起因する足の痛みやむくみ、しびれにも対応し、専門的な治療を提供している。「責任を持って最後まで診たい」との思いから、難易度が高い下肢閉塞性動脈硬化症に対するカテーテル手術も行っている。その技術は、循環器系の医療従事者を対象とした全国規模の勉強会「SLDC(札幌ライブデモンストレーションコース)」に22年から2年連続で術者として招聘されるほど。学会や研究会からの講演依頼も多い。

このほか循環器の各種手術も自らがメスを握っている。手術は市立札幌病院で実施し、血管治療から内科的管理、栄養管理、リハビリまでサポートしている。