札幌徳洲会病院

30年以上IBDを研究。豊富な知識でサポートする

国が指定する難病のなかでも患者数が多いのが、炎症性腸疾患であるIBDだ。下痢や血便が続く原因不明の慢性疾患で、「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」の2つに分類される。腸内細菌に対して免疫システムが過剰に反応していることが要因の1つとされており、高校生などの若年層が罹患するケースも多い。

「札幌徳洲会病院」では、全国でも珍しいIBD専門の医療部門を設置しており、センター長を兼務するのが蘆田知史副院長だ。

旭川医大病院准教授時代から30年以上にわたり、IBDを専門に研究・治療を続けてきた。薬の効果予測や原因因子、免疫力との関わりなどの研究や患者の治療から生活支援まで力を注いでいる。

IBDは死に至るような疾患ではないが、厚生労働省のガイドラインに沿った適切な治療が不可欠となる。通常の生活はできても、貧血などでQOL(生活の質)が低下する症例もあるからだ。

「〝ただの長引く腹痛〟と受診控えはしないでください。IBDは身近な疾患です。患者さんは、2000年代初期と比べて5倍に増えています」

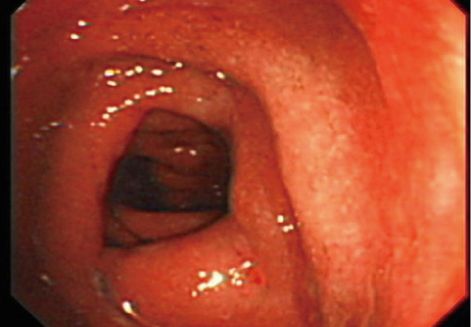

検査では血液検査やレントゲンのほか、エコーやMRI、CTなどを駆使。徳洲会グループでは、MRIを使った小腸造影手法を開発し、内視鏡やバリウムを使わない検査も実施している。蘆田副院長を筆頭に、看護師や管理栄養士といったチームで治療にあたっている。

治療自体は投薬がメインだ。国内では、治療薬の開発が進んでおり成績は良好。20年以降は複数の治療薬が保険適用となった。潰瘍性大腸炎の場合は、およそ90%の患者が入院の必要がなく、治療薬の服用によって日常的な生活ができる。

一方のクローン病は、1年以内に約60%もの患者の潰瘍が治癒しているという。

「以前は、5年の罹患期間で患者さんの3割が手術を必要としてましたが、現在は半分の15%程度にまで引き下がっています」

こうした治療薬の選択肢が広がることで、近年は医師の診断力がより重要とされている。患者の状態や進行具合などを見極め、適切に治療薬を選ぶことが治療成績につながるからだ。蘆田副院長は内視鏡の所見や臨床症状、経過観察により、慎重に治療薬を選択している。

「下痢や腹痛が徐々に悪化していくのが特徴的な症状です。自然に良くなることはないので、腹痛が長く続いているようなら、かかりつけ医に相談してください」と呼びかける。